| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Grèce

- Tour du Péloponèse et Météores - Juillet

2021 |

||||||||||

Etape 58 - Musée d'Olympie - Des trésors antiques époustouflants Jeudi 8 juillet 2021. La salle numéro 10 propose la première partie de la collection romaine du musée : celles des statues provenant du nymphée érigé par Hérode Atticus et son épouse Régilla en 160 pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau du sanctuaire.

D'un côté de la salle, les statues, plus ou moins complètes, de l'étage supérieur de la fontaine exèdre sont présentées dans une organisation en arc de cercle rappelant la forme originale du monument. De l'autre côté de la salle, du côté fenêtres, sont exposées les statues du niveau inférieur du Nymphée représentant les membres de la famille impériale : la statue sans tête de Marc Aurèle qui était placée dans un naïskos (dont provient aussi un chapiteau corinthien exposé dans la même salle) ; Faustine l'Ancienne (femme d'Antonin le Pieux) ; Faustine la Jeune (fille d'Antonin le Pieux et femme de Marc Aurèle) ; une statue de jeune fille qui pourrait représenter soit Lucilla soit Annia Faustina, filles de Marc Aurèle ; la tête de Lucius Verus jeune. On peut voir aussi une statue complète de Marc Aurèle, une statue d'Hadrien et enfin une statue acéphale identifiée comme Hérode Atticus et provenant aussi du naïskos.

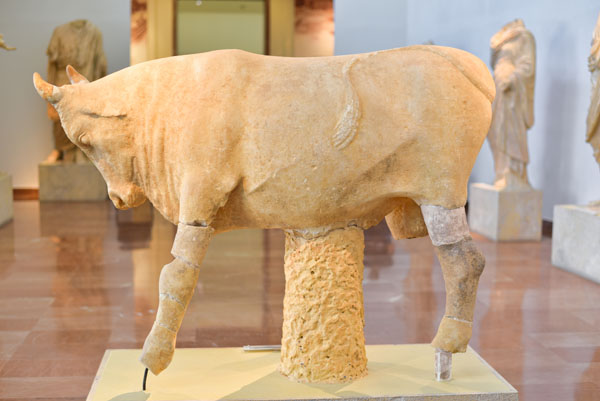

Au centre de la pièce, comme au centre du bassin supérieur de la fontaine, un taureau en marbre portant une inscription indiquant qu'il a été dédié à Zeus par Régilla, épouse d'Hérode et prêtresse de Démeter Chamyné.

La collection hellénistique couvrant dans le musée la période allant du IVe au Ier siècles av. J.-C. est regroupée dans la petite salle no 9. Elle est en effet très réduite alors que les statues offertes au sanctuaire le furent en très grand nombre à l'époque.

Elles ont quasiment toutes disparu : peut-être enlevées pour orner Constantinople comme la statue chryséléphantine de Zeus, peut-être détruites à la suite de l'édit de Théodose II puis des tremblements de terre ou peut-être disparues dans les fours à chaux dans les siècles suivants.

Mais revenons aux frontons et métopes du temple de Zeus. La grande salle centrale du musée est consacrée au temple de Zeus. Sa longueur correspond à la largeur du temple, de manière à exposer les frontons (42 statues au total, en style sévère), dans leur intégralité. Et comme je suis seul, ou quasiment à visiter le musée (merci Covid !), j'ai tout le loisirs de réaliser des photos de l'ensemble des statues qui constituaient les deux frontons.

Le fronton est (à gauche en entrant depuis le hall) représente les préparatifs de la course de chars entre Pélops et Œnomaos.

Le fronton ouest représente le combat entre les Centaures et les Lapithes, sous l'œil d'Apollon, figure centrale.

Les statues sont toutes en marbre de Paros, sauf sur le fronton ouest où des figures sont en marbre pentélique, signe d'une restauration durant l'Antiquité : une femme dans le coin gauche (remplacée au IVe siècle av. J.-C.) et les deux femmes dans le coin droit (remplacées au Ier siècle av. J.-C.). Des traces de couleur montrent que les frontons étaient peints.

Le fronton est (daté 470 - 456 av. J.-C.), d'une largeur de 26,39 m pour une hauteur de 3,15 m au maximum, représente, avec 21 statues, les préparatifs de la course de chars entre Pélops et Œnomaos, un des mythes fondateurs des Jeux olympiques antiques.

Pausanias l'attribue au sculpteur Paionios. Les versions les plus récentes parlent du « maître d'Olympie ».

Le fronton daterait du milieu du Ve siècle av. J.-C.. Les statues, à l'échelle 1,5, sont toutes en ronde bosse, hormis trois des chevaux. Aucune des statues n'est complète.

Aucune trace des chariots (en bronze comme les armes des personnages) n'a été retrouvée, sauf là où ils étaient reliés aux chevaux. La place des figures a été fixée en fonction de l'endroit où elles ont été retrouvées lors des fouilles, d'où les interprétations parfois divergentes et contradictoires.

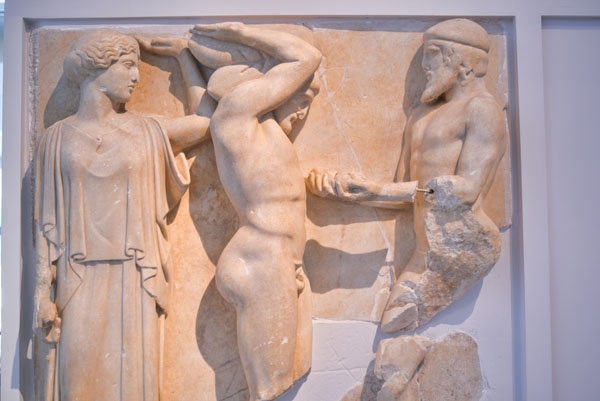

Le fronton ouest (daté 470 - 456 av. J.-C.), d'une largeur de 26,39 m pour une hauteur de 3,47 m au maximum, attribué par Pausanias à Alcamène, représente le combat entre les Lapithes et les Centaures lors du mariage de Pirithoos et Hippodamie. Aucune des statues n'est complète ici aussi. Celle représentant Apollon est la mieux conservée.

Le dieu Apollon, figure centrale, haute de 3,10 m, semble au-dessus de la mêlée. Il fait un geste d'apaisement de la main droite même s'il est venu à l'aide des Lapithes.

Dans la main gauche, il tient un arc, aujourd'hui disparu. À ses côtés, les héros Thésée à gauche et Pirithoos à droite.

Ensuite, un jeune homme est saisi par un centaure. Plus loin, une femme lapithe, le vêtement déchiré, se libère d'un centaure blessé par l'épée d'un Lapithe agenouillé.

L'angle est orné de deux figures féminines. Le côté gauche propose un décor similaire, mais en moins bon état.

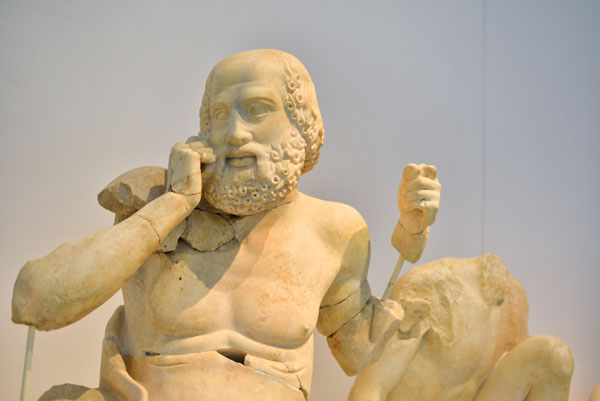

Les reconstitutions les plus récentes proposent comme figure centrale Zeus, avec le foudre à la main. Supposé invisible aux concurrents, il est tourné vers Pélops qu'il favorise donc.

À gauche30, se tient debout Œnomaos, casqué, avec une lance, disparue, à la main, puis son épouse Stéropé, une main sur le menton, en signe d'inquiétude.

Viennent ensuite les chevaux d'Œnomaos. À leurs pieds se trouve une statue pour laquelle les interprétations varient : certaines y voient un palefrenier inconnu, d'autres Myrtilos, l'aurige d'Œnomaos.

Viennent ensuite un devin (Clytios ou Amythaon), un jeune homme, qui pourrait être à nouveau l'aurige Myrtilos et enfin la personnification du fleuve Kladéos dans l'angle du fronton, ou l'Alphée selon d'autres interprétations.

À droite se tient Pélops, casqué, une lance disparue dans la main droite, et un bouclier disparu dans la main gauche. À sa droite, sa future épouse, prix de la course de chars, Hippodamie, soulève un pan de son péplos, geste rituel de la jeune mariée.

|

||||||||||