| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Italie

- Des Dolomites à l'Emilie Romagne - Octobre 2023 |

Etape 106 - Au musée des Offices - Les grandes oeuvres des XVIe et XVIIe siècles Jeudi 2 novembre 2023. Les salles 25 à 34 abritent des chefs-d'œuvre du XVIe siècle. Cela commence par la salle 25 de Michel-Ange et les Florentins, avec le chef-d'œuvre absolu du Tondo Doni de Michel-Ange, très innovant tant pour la composition que pour l'utilisation des couleurs (1504), entouré d'œuvres florentines de l'école de San Marco (Fra' Bartolomeo, Mariotto Albertinelli ), avec une monumentalité calme et tranquille qui a inspiré Buonarroti et Raphaël. Les salles 26 et 27 sont respectivement déjà dédiées à Raffaello/Andrea del Sarto et Pontormo/Rosso Fiorentino. La salle 28 abrite les chefs-d'œuvre de l'école vénitienne de Titien et Sebastiano del Piombo.

Le premier fait référence à une série de portraits et de nus, dont les très célèbres Flore et la Vénus d'Urbino, œuvres à la sensualité raffinée et énigmatique.

Dans les salles 29 et 30 se trouvent des chefs-d'œuvre de peintres émiliens, parmi lesquels Dosso Dossi, Amico Aspertini, Ludovico Mazzolino, Garofalo et, surtout, Parmigianino, dont la Madone au long cou montre avec virtuosité le dépassement des canons esthétiques de la Renaissance en faveur de quelque chose de plus excentrique et contre nature, avec une ambiguïté complexe et certainement intentionnelle, ainsi que d'une beauté sinueuse.

Les salles 31 et 32 sont à nouveau liées aux peintres vénitiens, notamment Véronèse, Le Tintoret, les Bassano, Paris Bordon et d'autres.

En raison de sa forme étroite et brisée, la salle 33 a été aménagée comme un "Couloir du XVIe siècle", dédié aux œuvres de moyen et petit format qui montrent la variété des propositions figuratives développées au cours du siècle.

Elles vont des œuvres bondées et minutieusement compositions spécieuses des artistes qui ont participé à la décoration du bureau de François Ier au Palazzo Vecchio, aux raffinements érotiques de l'école de Fontainebleau, aux portraits officiels et aux œuvres simplifiées selon les préceptes de la Contre-Réforme.

L'itinéraire se termine par la salle 34, des Lombardi, dans laquelle sont représentés les artistes majeurs actifs dans la région tout au long du XVIe siècle.

Parmi ceux-ci se distinguent Lorenzo Lotto, lien entre la culture vénitienne et lombarde (Portrait d'un jeune homme, Suzanne et les anciens, Sainte Famille et Saints), Giovanni Girolamo Savoldo de Brescia, extraordinaire créateur d'effets de matière, et Giovan Battista Moroni de Bergame, portraitiste inégalé.

La salle 35 est dédiée à Federico Barocci et à la Contre-Réforme en Toscane, avec de nombreux exemples des principaux représentants de l'époque. Le grand retable de Barocci de la Madonna del Popolo se démarque.

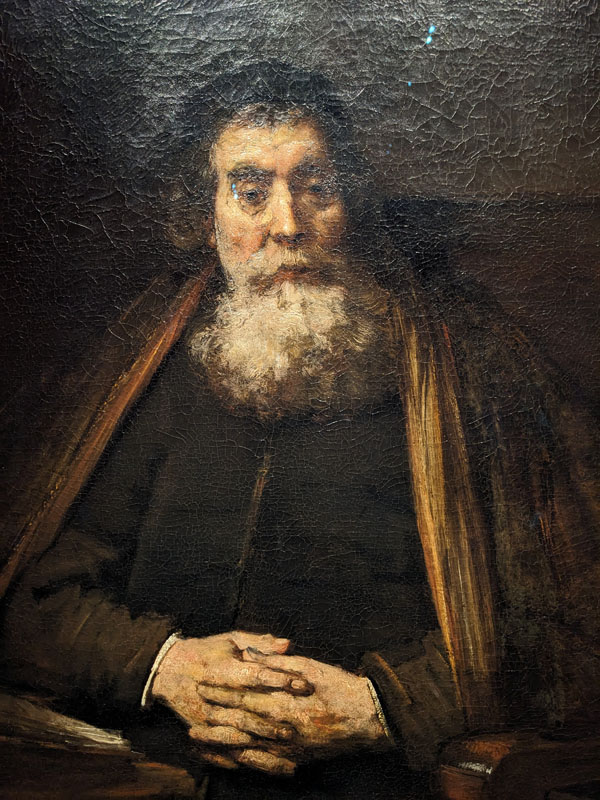

Les dernières salles du musée, dans le bras est au rez-de-chaussée, abritent des œuvres du Caravage, des artistes du Caravage et de Guido Reno.

Les œuvres du Caravage à Florence ne sont pas nombreuses, mais elles représentent bien la phase de jeunesse du maître, pleine de chefs-d'œuvre célèbres de ses premières productions artistiques

Se distinguent le Bacchus, d'un réalisme désenchanté, et la Tête de Méduse, en fait un bouclier en bois pour des occasions représentatives, comme les tournois.

L'expression de terreur de Méduse impressionne par la violence brute de la représentation.

L'œuvre la plus typique du style de la maturité est le Sacrifice d'Isaac, où la violence du geste est miraculeusement suspendue.

D'autres œuvres permettent une comparaison immédiate avec des œuvres de thèmes similaires réalisées par des adeptes du Caravage : Artemisia Gentileschi avec Judith décapitant Holopherne (une des rares femmes artistes à occuper une place importante dans l'histoire de l'art), Battistello Caracciolo, Bartolomeo Manfredi (salle dédiée), le Néerlandais Gerard van Honthorst, Italianisé chez Gherardo delle Notti (salle spéciale), le Rustichino, le Spadarino, Nicolas Regnier et Matthias Stomer.

|