| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Paris - Ville de lumière |

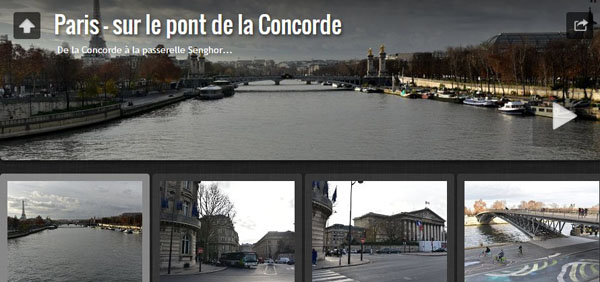

Etape 43 - Paris - Du pont de la Concorde à la passerelle Senghor Mercredi 5 décembre 2018. Je laisse les fontaines et l'obélique derrière moi pour enjamber le pont de la Concorde***. Ce pont franchit la Seine entre le quai des Tuileries (place de la Concorde) et le quai d'Orsay. Il a porté au cours de son histoire les noms de « pont Louis-XVI », « pont de la Révolution », « pont de la Concorde », à nouveau « pont Louis-XVI » pendant la Restauration (1814), et définitivement « pont de la Concorde » depuis 1830. Il fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 12 juin 1975. Ce pont était en projet depuis 1725, lors de la construction de la place Louis-XV (aujourd'hui place de la Concorde), pour remplacer le bac qui assurait alors la traversée à cet endroit. Assurant la construction en pleine tourmente révolutionnaire, l'architecte Jean-Rodolphe Perronet utilise pour la maçonnerie des pierres de taille provenant de la démolition de la Bastille, prise d'assaut le 14 juillet 1789. La construction sera terminée en 1791. En 1810, Napoléon Bonaparte y fit placer des statues en l'honneur de huit généraux morts au champ d'honneur pendant les campagnes du Premier Empire. À la Restauration, on les remplaça par un ensemble de douze statues monumentales en marbre blanc. Ces statues commandées par Louis XVIII en 1816 et posées avant 1829 représentent quatre grands ministres (Colbert, Richelieu, Suger, Sully), quatre militaires (Bayard, Grand Condé, Du Guesclin, Turenne) et quatre marins (Duguay-Trouin, Duquesne, Suffren, Tourville). Mais cet ensemble est trop lourd pour le pont, et Louis-Philippe Ier fait enlever ces statues pour les transférer à Versailles. Le pont de la Concorde*** est un de ceux où, depuis longtemps, la circulation est la plus active (mis à part les ponts du boulevard périphérique). Construit à la fin du XVIIIe siècle avec une chaussée de 8,75 m de largeur et de deux trottoirs de 3 m, il s'est révélé rapidement insuffisant pour assurer convenablement dans cette partie de la capitale, la circulation entre les deux rives de la Seine. L'exposition des Arts Décoratifs devant occuper, en 1925, le pont Alexandre-III, une grande partie de la circulation des voitures qui l'empruntaient allait être reportée sur le pont de la Concorde. Pour éviter les embouteillages, on supprima les trottoirs en conservant de simples garde-roues, ce qui porta la largeur de la chaussée à 13,50 m, et on établit à l'aval du pont une passerelle pour piétons, de 6 m de largeur. Cette situation provisoire devait disparaître à la fin de l'Exposition, mais on se rendit vite compte que le rétablissement de la chaussée à ses dimensions initiales n'était pas envisageable. Le service des Ponts de Paris présenta au début de 1926 un avant-projet d'élargissement. Cependant, la pénurie des crédits à cette époque retarda le projet, jusqu'à ce que le marché définitif soit approuvé le 1er mars 1929. La largeur définitive de l'ouvrage sera de 35 m avec une chaussée de 21 m (comme celle du pont Alexandre-III) et deux trottoirs de 7 m. Les travaux qui commencèrent en juin 1929, furent supervisés par M. Mallet, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, M. Lang, ingénieur des Ponts et Chaussée, M. Gravet, ingénieur des Travaux publics de l'État et M. Retraint, ingénieur des Travaux publics de l'État Et voici donc une photo d'ensemble de ce pont qui, aujourd'hui encore, reste l'un des plus fréquentés de Paris. Depuis le pont de la Concorde, je remonte donc les bords de Seine en direction du musée d'Orsay, l'ancienne gare parisienne qui abrite aujourd'hui un des plus beaux musées d'Europe. Sur le quai d'Orsay, les peintres amateurs sont nombreux à vendre pour quelques euros les aquarelles qu'ils réalisent dans la journée. Interdiction de les photographier me rappelle son auteur... Trop tard, la photo est déjà dans la boîte. Enfin, me voici arrivé au bout du quai d'Orsay, à deux pas de la passerelle Léopold Sedar-Senghor, où trône la statue d'un certain Thomas Jefferson (1743-1826), le plus français des Américains. Le père de la Nation américaine fut en effet ambassadeur des Etats-Unis en France de 1785 à 1789. Le troisième président des Etats-Unis (1801-1809) et un des plus éminents Pères Fondateurs, qui s’est notamment distingué par le rachat de la Louisiane à la France pour une bouchée de pain, n’avait-il pas hésité à déclarer que « Chaque homme de culture a deux patries: la sienne et la France ». Cela vaut bien une magnifique statue. Elle fut inaugurée le 4 juillet 2004.

|