| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Paris - Ville de lumière |

||

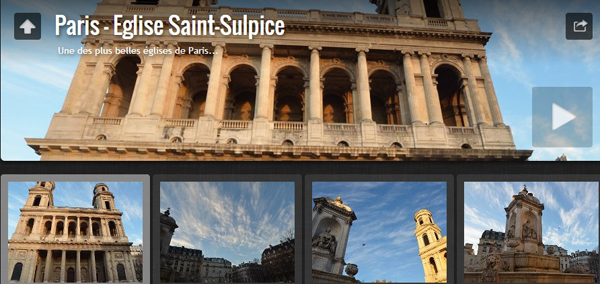

Etape 25 - Paris - Eglise Saint-Sulpice au crépuscule Mercredi 28 décembre 2016. En traversant le quartier de l'Odéon*** pour revenir sur l'autre rive et rejoindre le Louvre, je tombe presque par hasard sur l'église Saint-Sulpice***, à mon goût l'une des plus belles églises, construite au milieu du XVIIe siècle. En cette fin d'après-midi qui précède de peu le crépuscule, la lumière rasante du soleil tombant est absolumant éblouissante, repeignant de blond la façade de style néoclassique... Etrange pur une église sensée avoir été construite à l'époque du baroque triomphant, mais qui s'explique par le fait qu'elle ne fut élevée qu'en tout dernier lieu, seulement après la construction proprement dite de l'édifice. Cette façade occidentale fit ainsi l'objet d’un concours en 1732 et fut construite sur des plans novateurs de Giovanni Servandoni, un ancien architecte de décors de théâtre ; en rupture avec le style du reste du bâtiment, ce projet de façade fortement inspiré de la Cathédrale Saint-Paul de Londres, se veut une réaction néo-classique à la tradition baroque. Il comprend deux vastes portiques à l’antique superposés - le rez-de-chaussée d’ordre dorique et le supérieur d’ordre ionique - unissant les bases des tours. Ces deux portiques, percés chacun de sept arcades, devaient supporter un vaste fronton triangulaire (qui ne fut jamais construit) et aux extrémités de cette façade s’élèvent deux tours d’environ 70 m, plus hautes que celles de Notre-Dame. Mais l'église Saint-Sulpice a la particularité (rare dans Paris et ailleurs) d'être en harmonie parfaite avec la place qui l'accueille... Et pour cause ! Ce fut le même Servandoni qui imagina les plans de cette place. Pour mettre l'église en valeur, Servandoni conçut devant le portail une place monumentale de 120 mètres de large sur 208 de longueur, avec des façades symétriques et une rue dans l'axe de l'église. Mais ce projet exigeait la destruction du Séminaire construit en 1650 et le clergé s'y opposa. Le curé de Saint-Sulpice réussit à bâtir une seule maison selon les plans de l'architecte (encore visible dans l'encoignure Nord-Est de la place, entre la rue des Canettes et la rue Saint-Sulpice) dans laquelle il habita jusqu'à sa mort. Finalement, Bonaparte ordonna la démolition du Séminaire en 1800 et fit installer une fontaine de la Paix sur la nouvelle place (1803). Entre 1820 et 1838, un nouveau Séminaire fut construit sur le reste du terrain ayant appartenu à l'ancien. En 1847, la fontaine de la Paix paraissant trop petite est remplacée par la fontaine Saint-Sulpice. Ses quatre côtés sont ornés de statues représentant des évêques prédicateurs de l'époque de Louis XIV : Bossuet, Fénelon, Fléchier et Massillon. Par un heureux jeu de mots, cette fontaine est connue dans le quartier comme la fontaine des quatre "point cardinaux", puisque les quatre évêques n'ont jamais obtenu cette distinction. L'église Saint-Sulpice*** a une place particulière dans le coeur des Parisiens. Car elle a souvent fait l'histoire. Sous la Révolution, l'église devient le fameux temple de la Raison de Robespierre , puis le temple des Victoires où on célèbre la fête de l'anniversaire de la punition du dernier roi et sous le Directoire magasin de fourrage et salle de banquet. Pour en finir avec l'aspect extérieur du bâtiment, il suffit d'observer un instant les deux tours de l'église qui sont différentes l'une de l'autre pour comprendre que leur construction ne fut pas un long fleuve tranquille. Oudot de Maclaurin est nommé architecte de l'église Saint-Sulpice en 1765, un an avant la mort de Servandoni. Il continua la construction des tours de la façade en s'inspirant des premiers plans de Servandoni qui prévoyaient deux tours semblables de deux étages surmontées d'un grand amortissement portant une statue de grande taille. Il construit donc la tour sud semblable à la tour nord mais en supprimant l'amortissement supérieur. La fabrique de l'église n'ait pas été satisfaite du résultat. Oudot de Maclaurin doit se retirer en 1772. Les deux clochers restèrent semblables quelques années. La tour nord va faire l'objet d'une modification pour l'accorder stylistiquement avec les deux ordres inférieurs de la façade. Chalgrin l'habille en 1777 de colonnes et de statues. La tour sud, moins haute de 5 mètres que la tour nord reste inachevée. Les cloches sont placées dans la tour nord en 1782. En 1838 se pose la question de l'achèvement des tours. Faut-il terminer la tour sud suivant les plans de Servandoni et Maclaurin ou suivant les plans de Chalgrin ? C'est suivant les plans des premiers que le Conseil des bâtiments civils décide finalement d'achever la tour sud, par respect pour leur œuvre. La construction durera près de cent trente ans. Elle sera enfin achevée en 1870, mais en 1871 des obus prussiens endommagèrent la tour nord.

Je reviendrai également sur les magnifiques chapelles qu'abrite l'église Saint-Sulpice. Aujourd'hui, seule la nef m'intéresse. Les nefs ont été réalisées par Gilles-Marie Oppenord, architecte du Régent, à partir de 1719. L’église Saint-Sulpice***, orientée dans le sens habituel Ouest-Est, est un édifice imposant de 120 mètres de longueur, 57 mètres de largeur, 30 mètres de hauteur sous la voûte centrale ; c’est après Notre-Dame, la plus grande église de Paris.

|

||