| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Bulgarie

- De Sofia à la Mer Noire - Juin 2021 |

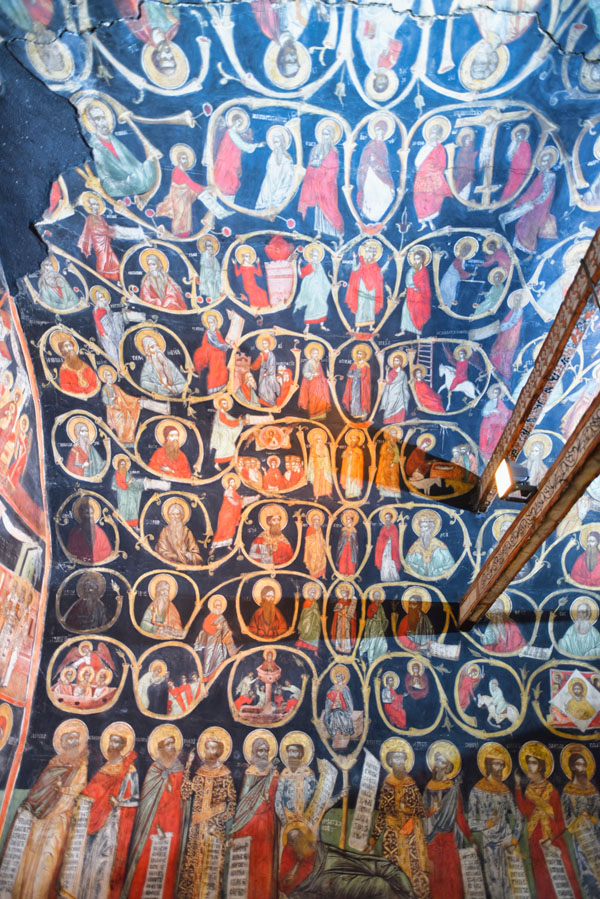

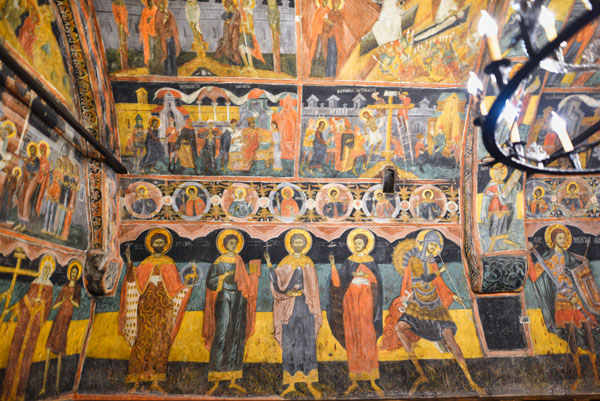

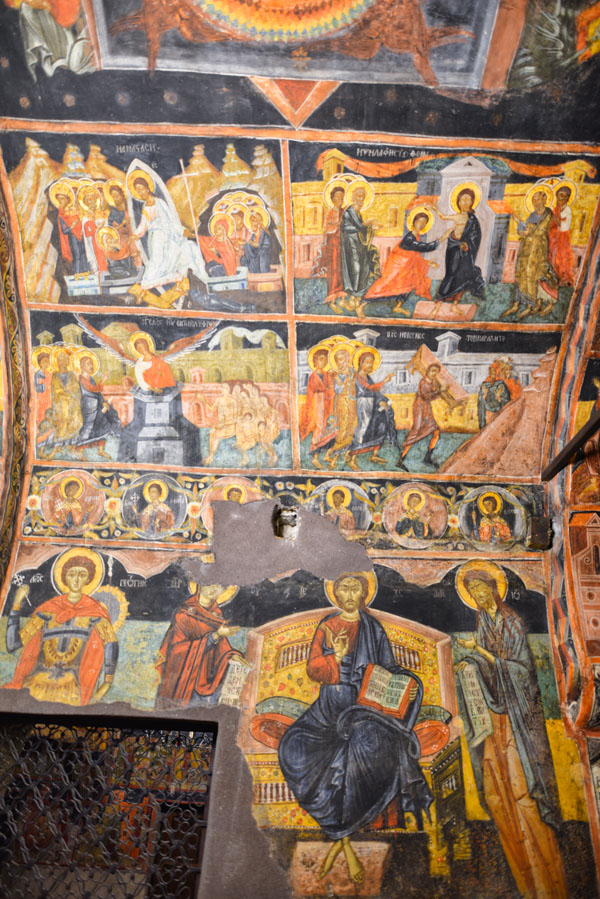

Etape 104 - Eglise de la Nativité - Un temple de la religion orthodoxe Dimanche 4 juillet 2021. Je publie ici encore quelques photos des fresques de l'église de la Nativité, qui, de coutume, ne peuvent être photographiées... Et je reprends mes propos sur la religion orthodoxe, souvent méconnue en France.

L'Église orthodoxe (ou « Communion orthodoxe ») est le nom officiel d'un corps ecclésial fondé par les apôtres et organisé par les Pères de l'Église, leurs successeurs depuis les premiers temps du christianisme.

L'instance suprême de cette communion est le concile œcuménique, seul habilité à décider des formulations dogmatiques.

L'instance immédiatement inférieure est le synode des primats qui se réunit pour s'adresser aux autres communautés chrétiennes.

Puis viennent les Églises autocéphales dirigées chacune par un synode présidé par le primat.

L'Église orthodoxe est l'ensemble des Églises des sept conciles qui se trouvent en communion les unes avec les autres.

La communion est matérialisée de plusieurs manières et en particulier par la communauté eucharistique, la communion de foi et par les concélébrations des membres du clergé, par les diptyques et par l'ordre honorifique de chacune des Églises autocéphales.

Cependant, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, même en l'absence voulue d'un chef terrestre absolu comme le pape et d'une administration centralisée comme le Vatican.

L'Église orthodoxe considère ne former qu'un seul corps dont le chef n'est autre que le Christ lui-même, et c'est la communion de foi qui prévaut et rend inutile une administration commune.

Au début du XXIe siècle, on dénombre 283,1 millions d'orthodoxes, soit environ 12 % des chrétiens.

La majorité d'entre eux (177 millions) vit en Europe de l'Est, dont plus de 110 millions en Russie.

L'Église orthodoxe se comprend comme l'Église chrétienne des origines et revendique la succession apostolique ainsi que la catholicité (au sens d'« universalité »).

Elle considère que toutes les autres Églises ou confessions, y compris l'Église catholique, sont potentiellement ses membres, même si des séparations ont pu, provisoirement ou durablement, empêcher la communion.

Une Église orthodoxe conçoit aussi tous les chrétiens résidant dans son territoire canonique comme relevant de sa responsabilité pastorale même si certains d'entre eux ne la reconnaissent pas comme leur patrie spirituelle.

Pour les orthodoxes, l'épiscopat est le plus haut rang de la hiérarchie ecclésiastique : l'évêque possède la plénitude du sacerdoce chrétien, il est en cela une image du Christ, le seul grand prêtre et le seul sacrificateur de la Nouvelle Alliance.

Chaque évêque est successeur de l'ensemble des douze apôtres et cette succession est matérialisée par la succession apostolique, par la consécration de tout évêque par d'autres évêques, eux-mêmes consacrés par des lignées d'évêques qui remontent, à travers les siècles, jusqu'à un apôtre.

L'Église orthodoxe ne confond pas cette tradition sacramentelle, inhérente à la dignité épiscopale, avec les différents usages honorifiques destinés à rappeler l'ancienneté et l'origine apostolique de telle ou telle Église particulière.

On dit en effet que le pape de Rome ou celui d'Alexandrie sont successeurs respectivement de Pierre ou de Marc, que l'évêque d'Antioche est également successeur de Pierre : ce sont de simples formules de politesse, des souvenirs historiques, certes importants, mais qui n'enlèvent rien à la dignité des autres évêques.

L'Église orthodoxe se conforme sur ce point aux recommandations de saint Grégoire Ier, pape de Rome, qui craignait qu'un titre épiscopal grandiloquent revienne à glorifier un évêque et à rabaisser les prérogatives des autres.

Traditionnellement, les Églises orthodoxes sont territoriales, concept qui n'a pas de caractère ethnique : les titulatures des évêques ne renvoient pas à des peuples mais à des lieux.

Le premier concile de Nicée a affirmé ce principe déjà largement appliqué depuis les apôtres, qu'en un lieu donné, un évêque et un seul, est garant à la fois de l'unité et de la communion de tous les chrétiens du lieu ainsi que de l'unité et de la communion avec les Églises des autres lieux.

Chaque Église locale, rassemblée autour de son évêque, est en communion avec les Églises des autres lieux.

Par exemple, il n'y a pas d'Église « finnoise » mais une Église orthodoxe de Finlande qui rassemble les orthodoxes du lieu, qu'ils soient Finnois, Russes ou Suédois.

De la même manière, il existe une Assemblée des évêques orthodoxes de France qui rassemble des paroisses de nationalités différentes : la paroisse orthodoxe géorgienne Sainte-Nino de Paris, créée en 1929 par des réfugiés politiques, lui est rattachée.

Depuis le début du XXe siècle, en raison des conflits et des bouleversements politiques, idéologiques et démographiques, plusieurs Églises ont fondé des paroisses parallèles puis des évêchés « superposés » dans des pays qui ne sont pas traditionnellement orthodoxes, c’est-à-dire dans la diaspora (Europe occidentale, Amériques, Asie du Sud et de l'Est, Australie et Océanie).

C'est le cas de la quasi-totalité des Russes qui ont fui la révolution bolchévique. Les Églises et communautés religieuses orthodoxes russes (des sept conciles) en France et en règle générale dans la diaspora, dépendaient selon les cas, du Patriarcat de Moscou ou de celui de Constantinople.

|