| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Malte

- De La Valette aux Trois Cités - Avril 2025 |

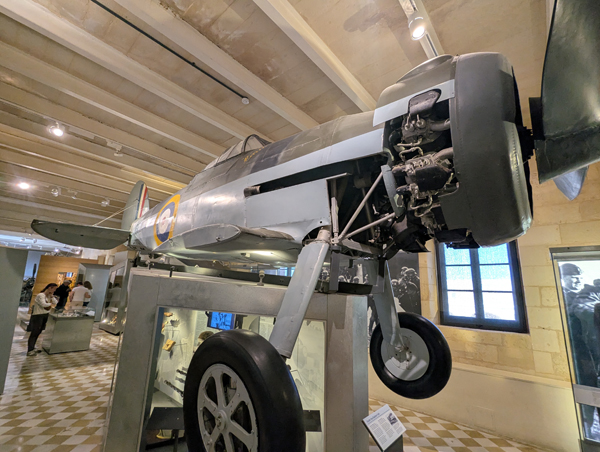

Etape 12 - Fort Saint-Elme - Une histoire indissociable du grand siège ottoman Vendredi 4 avril 2025. Aujourd'hui le fort Saint-Elme abrite le musée national de la Guerre qui retrace l'histoire militaire de Malte de l'âge de Bronze à la Seconde Guerre mondiale.

Et bien évidemment, elle retrace l'histoire du Grand Siège des Ottomans de 1565 au cours de laquelle la résistance des 1.500 hommes qui défendaient le fort fut farouche.

Après une courageuse résistance qui dura un mois entier, il tomba entre les mains des Ottomans, ce qui n'empêcha pas ces derniers de subir une cuisante défaite au bout du compte.

Lorsque les premières galères ottomanes apparurent à l'horizon le 18 mai 1565, le fort Saint-Elme se révéla soudain dans sa terrible vulnérabilité.

Conçu pour résister à des attaques conventionnelles, ses murs de calcaire globigérin se montrèrent singulièrement perméables aux tirs concentrés de l'artillerie turque.

Les boulets en marbre blanc extrait des carrières de Marmara, d'une densité inhabituelle, pulvérisaient la pierre tendre maltaise en projetant des éclats meurtriers.

La garnison, forte de seulement 150 chevaliers et 600 soldats, dut improviser des solutions défensives ingénieuses.

Les canonniers français découvrirent que le tir en cloche depuis les plates-formes supérieures, bien que théoriquement incorrect, permettait d'atteindre les sapeurs ottomans creusant des tranchées d'approche.

Les arquebusiers espagnols, postés dans les meurtrières élargies à la hache, développèrent une technique de tir synchronisé par volées qui brisait net les assauts.

Les assiégeants, commandés par le corsaire Dragut en personne, adaptèrent leurs tactiques avec une redoutable efficacité.

Des équipes de mineurs albanais creusèrent des galeries sous le bastion nord, emplissant les cavités de barils de poudre noire mélangée à des éclats de métal.

L'explosion du 23 juin projeta des blocs entiers de maçonnerie dans le port, créant une brèche de quinze mètres où s'engouffrèrent les janissaires.

Les défenseurs transformèrent l'intérieur du fort en un dédale mortel. Les couloirs furent barricadés avec des tonneaux remplis de terre et de pierres, percés de meurtrières improvisées.

La chapelle castrale, vidée de ses ornements, servit de poste médical où un chirurgien sicilien pratiquait des amputations à la scie sans interruption, entassant les membres dans des cuves de saumure pour éviter la putréfaction.

Les conditions de vie devint insoutenable. Les citernes, percées par les tirs ennemis, ne contenaient plus qu'une eau saumâtre mêlée de poudre et de sang.

Les survivants se nourrissaient de rats arrosés de vin coupé d'eau de mer, tandis que la chaleur des incendies permanents faisait fondre le plomb des joints entre les pierres, créant des stalactites métalliques sur les voûtes effondrées.

Après trente-et-un jours de siège ininterrompu, le 23 juin, seuls une quarantaine de défenseurs blessés tenaient encore la porte sud.

Leur dernière sortie, menée au petit jour avec des épées émoussées et des haches d'abordage, devint légendaire.

Les chroniqueurs turcs rapportèrent que les janissaires d'élite reculèrent devant ces spectres couverts de brûlures et de poussière, dont les cris rauques résonnaient encore dans les ruines fumantes.

La chute du fort, bien que tactiquement désastreuse pour les Ottomans qui y perdirent près de 8 000 hommes, offrit à Malte un répit crucial.

Les débris calcinés de Saint-Elme, jonchés d'éclats d'obus et d'armures tordues, formèrent un écran de fumée permanente qui masqua pendant des jours les mouvements des renforts chrétiens.

Les ingénieurs de l'Ordre étudièrent méticuleusement chaque impact d'artillerie, chaque effondrement structurel, pour concevoir les fortifications encore visibles aujourd'hui.

|