| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Malte

- De La Valette aux Trois Cités - Avril 2025 |

Etape 7 - Co-cathédrale de Saint-Jean - Les chapelles des langues et l'oratoire du Caravage Vendredi 4 avril 2025. L'emblème des rois de France, la fleur de lys, apparaît nettement sur les murs de la chapelle de la langue de France. La chapelle abrite quatre mausolées.

Le plus insolite est un gisant en marbre blanc représentant un homme allongé, la têt appuyée sur un bras, tenant un manuscrit déroulé dans la main droite. Il s'agit du mausolée de Louis-Charles d'Orléans, comte de Beaujolais, frère du roi Louis-Philippe.

Emprisonné au fort Saint-Jean, à Marseille, pendant la Révolution, il y contracta la tuberculose. A sa libération, il fut conduit à Malte où il mourut le 29 mai 1809. Les autres mausolées sont ceux du grand maître Emmanuel de Rohan-Polduc, du grand maître Adrien de Wignacourt et de son oncle Joachim.

La chapelle de la langue de la Provence renferme les mausolées des grands maîtres Antoine de Paule (1623-1636) à droite et de Jean-Paul de Lacaris Castellar (1636-1657) à gauche. Ce dernier était si autoritaire et si austère qu'aujourd'hui enconre on dit à Malte faire une "tête de Lascaris" pour désigner la migne renfognée de quelqu'un.

La chapelle de la langue anglo-bavaroise fut créée en 1794 pour accueillir à Malte la noblesse germanique de Bavière. Cette chapelle est une extension de la chapelle de Provence. Lors de son passage sur l'île en 1798, Napoléon emporta quelques souvenirs de Malte et de la chapelle, mais les reliquaires sont toujours là.

A droite du choeur, la chapelle du Saint-Sacrement est réservée au culte. On se croirait dans une chapelle grecques orthodoxe. La luxueuse grille en argent ressemble vraiment à une iconoclaste.

On y expose la précieuse icône habillée de Notre-Dame-de-Carafa. Celle-ci a la particularité d'être composée d'une image de jeune femme peinte au XVIIe siècle, plaque à l'arrière de l'ovale du visage d'une madone en argent. Elle remplace l'icône byzantine originale, Notre-Dame-de-Philermos, longtemps vénérée par les chevaliers et aujourd'hui conservée au musée des Beaux-Arts de Cetinje au Montenegro.

La chapelle de la langue d'Auvergne abrite la plus vieille pierr tombale de la co-cathédrale, datant de 1608. Encadrée par deux belles colonnes torsadées, la chapelle abrite un retable du martyre de saint Sébastien.

La chapelle de la langue d'Aragon abrite quelques monuments funéraires édifiants, ceux des grands maîtres tel Redin (1657-1660), Rafaël Cottoner (1660-1663), Nicolas Cottoner (1663-1680), et Ramon Perellos (1697-1620).

Le buste en bronze de Nicolas Cottoner repose sur un autel de marbre soutenu par deux statues d'esclaves (un Turc et un Africain), allégories de l'Asie et de l'Afrique, qui ploient misérablement sous la lourdeur de leur fardeau.

Le même Cottoner, tout sauf modeste, fit sculpté ses initiales "NC" sur les murs de la grande chaire en bois. Evidemment, avec un nom pareil, le symbole de la famille est un plant de coton. Le retable de saint George victorieux du dragon est la première oeuvre de Mattia Preti.

La chapelle de la langue de Castille, Léon et Portugal abrite le monument funéraire du grand maître Manoel de Vilhena (1722-1736), en bronze et marbre vert, de style roccoco, sans doute le plus tarabiscoté de tous les mausolées.

A gauche, celui du grand maître Pinto (1741-1773) semble bien plus classique. Cela n'empêcha pas ledit Pinto, de son vivant, de s'autoproclamer "prince de Malte". Il fut aussi le premier à se faire représenter orné d'une couronne fermée.

Après les chapelles, on rejoint naturellement l'oratoire de la co-cathédrale. Celui-ci a été ajouté à la cathédrale entre 1602 et 1605., par le grand maître Wignacourt pour permettre aux aspirants de prendre le temps de la réflexion le temps de leur dernière nuit de laïc avant de prononcer leurs voeux, le lendemain...

Il a été transformé plus tard par Preti en 1680 dans un style vénitien. Dans le passage qui y mène, ne manquez pas le gigantesque crucifix dû à Polydore de Caravage (à ne pas confondre avec Michelangelo). Comme dans la co-cathédrale, les sols sont en marbre polychrome et les plafonds richement ornementés.

Mais le regard est immédiatement happé, au-dessus de l'autel, par le fameux tableau du Caravage, son oeuvre la plus monumentale, magnifiquement éclairée et richement encadrée d'or. Il réalisa cette Décollation de saint Jean-Baptiste (décapitation) lors d'un séjour de quinze mois à Malte en 1607-1608 et l'aurait offerte en remerciement de son entrée dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem le 14 juillet 1608.

La scène est d'une très forte intensité dramatique. Pour tous ceux qui ont raté cet épisode biblique, rappelons que saint Jean-Baptiste reprocha au roi Hérodote son mariage - interdit par la loi juive - avec sa belle-soeur Herodiade. Pour avoir exprimé son opinion, Jean-Baptiste fut jeté en prison.

Et Herodiade se vengea par l'intermédiaire de sa fille, Salomé, qui, après avoir dansé avec le roi subjugué, exigea qu'on lui apporte en retour la tête du saint. Ce qu'Hrode, à contre coeur, ordonna.

Ce tableau est saisissant, notamment par la force de la lumière qui s'en dégage. La violence du blanc des vêtements de la jeune servante ne fait que davantage ressortir celle du crime.

L'arc lumineux blanc-gris-brun des trois personnages met en valeur la couleur jaune cireux du cadavre du supplicié. La seule touche de rouge est celle de la tunique du saint. Ici, ni ange ni intervention divine : signe peut-être d'une forme de pessimisme concernant l'humanité ? La technique du clair-obscur, initiée par le Caravage, atteint dans cette toile sa plus haute expression.

Cette victime innocente sacrifiée à la luxure d'un roi amoureux de la fille de sa femme, n'était que l'annonce de celui qui allait être livré à la croix, sacrifié à la folie des hommes. Telle était la leçon que contemplaient les jeunes novices avant de s'engager définitivement dans l'Ordre.

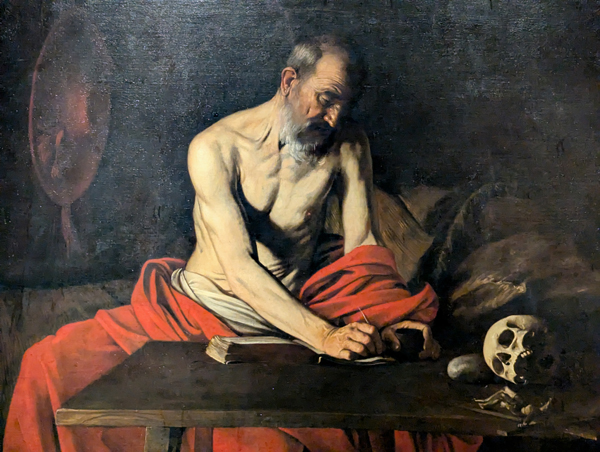

Dans une pièce voisine entièrement consacrée au Caravage, il ne faudra pas manquer non plus d'admirer le Saint Jérôme écrivant. Le front ridé, le torse nu d'une blancheur cadavérique, les jambes couvertes par un drap rouge, seule véritable touche de couleur du tableau, un homme à la barbe grisonnante est plongé dans une méditation nocturne. A l'arrière de l'ascète, un chapeau de cardinal accroché au mur symbolise la vanité de son existence passée.

|