| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Chine

- De Huzhou à Pékin - Avril 2024 |

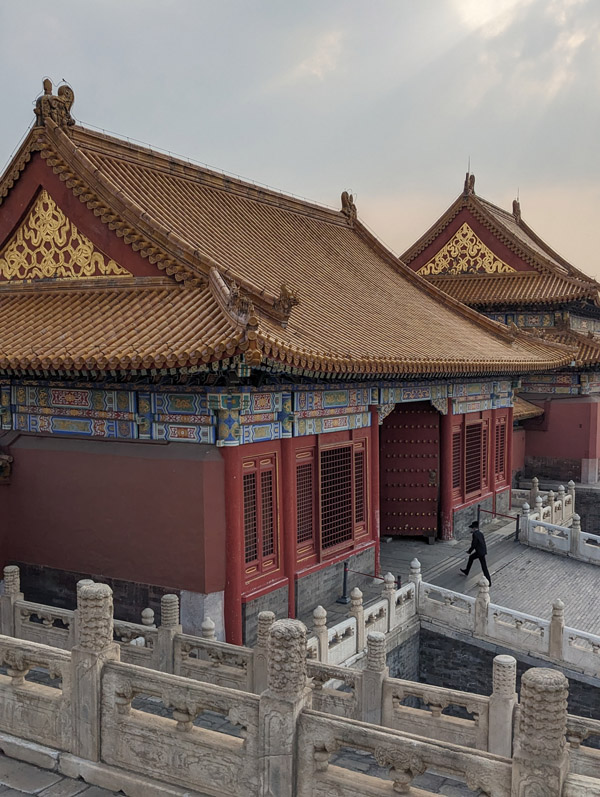

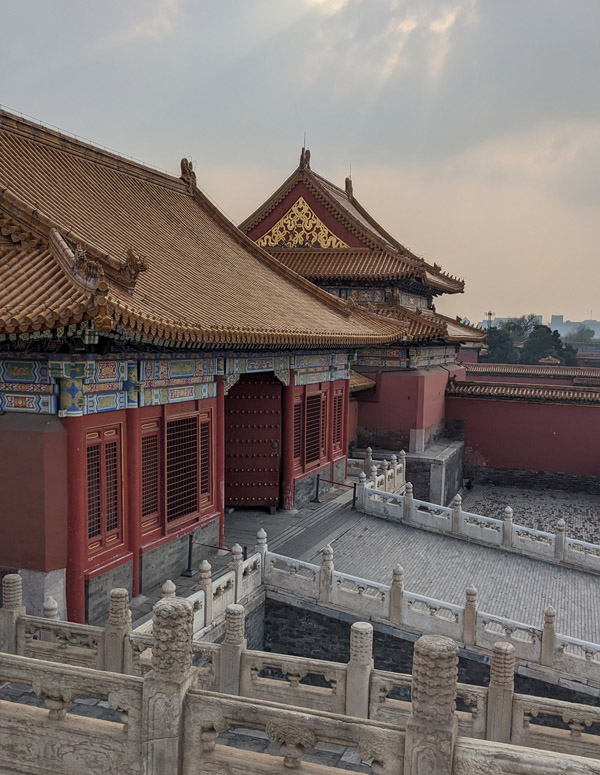

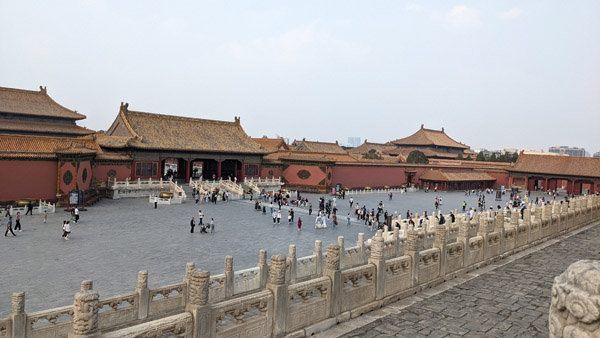

Etape 69 - Cité interdite - De la guerre de l'opium à la révolution Samedi 13 avril 2024. En 1860, durant la seconde guerre de l'opium, l'empereur Xianfeng (avec notamment une de ses concubines Cixi) doit quitter la Cité interdite pour sa lointaine (170 km au nord-est de Pékin) résidence de montagne de Chengde. Les forces franco-britanniques envahirent alors et saccagèrent l'ancien palais d'été (à 12 km au nord-ouest de la Cité interdite) qui était la résidence habituelle des empereurs (la Cité interdite étant surtout réservée aux cérémonies officielles). Elles occupèrent ce palais jusqu'à la fin du conflit. Du 28 octobre 1900 au 3 janvier 1902, l'impératrice douairière Cixi doit de nouveau quitter la Cité interdite à cause de la révolte des Boxers. Après avoir été la résidence de vingt-quatre empereurs — quatorze de la dynastie Ming et dix de la dynastie Qing — la Cité interdite cessa d’être le centre politique de la Chine après l’abdication de Puyi, le dernier empereur de Chine, le 12 février 1912. Selon les huit « Articles veillant au traitement favorable de l'Empereur après son abdication », arrangement conclu entre la maison impériale Qing et le gouvernement de la nouvelle république de Chine, Puyi était autorisé à — et même de fait obligé de — vivre dans les murs de la Cité interdite, lui et sa famille gardant l’usage de la « cour intérieure », tandis que la « cour extérieure » revenait aux autorités républicaines. Puyi y résida jusqu’en 1924, quand Feng Yuxiang prit le contrôle de Pékin après son coup d’État. Dénonçant l’accord pris avec la maison impériale Qing, Feng expulsa Puyi. Ayant été le séjour des empereurs durant plus de cinq siècles, la Cité interdite regorgeait de trésors inestimables et de pièces d’une grande rareté. Cette collection fut cataloguée et exposée au public au sein d'un musée. Cependant, à la suite de l’invasion de la Chine par le Japon, la sécurité de ces trésors nationaux a été compromise, et ils furent évacués de la Cité interdite. Après avoir été déplacés de place en place sur le territoire chinois pendant plusieurs années, Tchang Kaï-chek décida en 1947 de transférer à Taïwan un grand nombre de ces objets ainsi que ceux du musée national de Nankin.

Ces trésors ont formé le cœur du musée national du Palais à Taipei. La nécessité de ce transfert fut très controversée durant cette période de guerre civile, mais aura peut-être permis de sauvegarder une partie du patrimoine national lors de la révolution culturelle qui sera déclenchée en 1966.

C'est depuis le balcon surplombant Tian'anmen, la « porte de la Paix céleste », donnant accès tant à la Cité impériale qu'à la Cité interdite, que Mao Zedong a proclamé la république populaire de Chine le 1er octobre 1949.

Durant la révolution culturelle, le Premier ministre Zhou Enlai eut vent que les gardes rouges avaient prévu d’entrer dans la Cité interdite.

Sachant comment les gardes rouges avaient agi avec d’autres monuments historiques, Zhou ordonna que les portes soient fermées et fit garder le palais par l'armée.

La Cité interdite a été profondément rénovée et les travaux continuent sans interruption. Les autorités ont veillé à préserver le palais d'une commercialisation trop voyante, limitant le commerce privé à la vente de souvenirs et la restauration légère dans des espaces ménagés à l'intérieur des bâtiments.

En 2006-2007, dans le cadre de l'accueil des Jeux olympiques de Pékin 2008, le gouvernement chinois a fait appel à un expert bois, Jean-Luc Sandoz, dans le but d’expertiser les structures de bois du Pavillon de l’Empereur de la Cité interdite.

Ce pavillon a été restauré intégralement et rouvert à l'occasion des Jeux olympiques d'été 2008.

La Cité interdite a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité en 1987 par l'UNESCO. C'est aussi la plus grande collection de constructions en bois au monde.

|