| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Panama

- Panama City et le centre - Juillet 2019 |

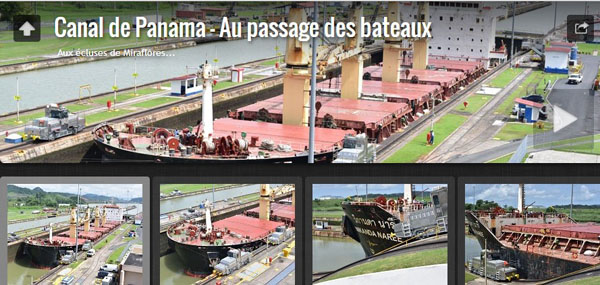

Etape 8 - Canal de Panama - Une histoire hors du commun Mercredi 10 juillet 2019. Tout en regardant cet immense cargo passer lentement les écluses de Miraflores, je continue de feuilleter l'histoire de la construction du canal qui est tout aussi extraordinaire que sa réalisation elle-même. Le concept d’un canal à Panama remonte au début du xvie siècle. La première mention d’un canal à travers l’isthme remonte à 1534 : Charles Quint suggéra alors qu'un canal à Panama faciliterait le voyage des navires allant au Pérou et en Équateur. Une des premières représentations iconographiques du canal est indiquée sur la carte des Conseils du missionnaire breton Michel Le Nobletz vers 1630. Étant donné l’importance stratégique de l’Amérique centrale en tant que fine portion de terre séparant deux grands océans, d’autres formes de liens commerciaux ont été tentés. En 1698, le royaume d'Écosse se lança dans le projet Darién destiné à créer une voie commerciale terrestre, mais il fut abandonné en 1700 en raison des conditions inhospitalières Une route maritime entre les océans était toujours vue comme la solution idéale, et l’idée d’un canal fut ravivée à plusieurs occasions, et par plusieurs routes : un canal au Nicaragua fut envisagé plusieurs fois. Finalement, à la suite du succès du canal de Suez, les Français, sous la direction de Ferdinand de Lesseps qui avait réalisé ce dernier, commencèrent la construction d’un canal au niveau de la mer (sans écluse) au Panama le 1er janvier 1882. En septembre 1882, un tremblement de terre secoua l'isthme panaméen, faisant baisser à la Bourse de Paris, le cours des actions de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama créée trois ans plus tôt. La fièvre jaune, ainsi que la difficulté de domestiquer le rio Chagres qui connaissait régulièrement des crues dévastatrices et tout aussi meurtrières durant la saison des pluies, mirent à mal le projet que Gustave Eiffel sauva en concevant un système de dix écluses. Toutefois, ces graves difficultés amplifiées par l'affairisme débouchèrent sur la faillite de la compagnie en 1889, déclenchant ainsi le fameux scandale de Panama. Le site de Panama, en difficulté, éclaboussé par la faillite et par le scandale encore récents, se trouve alors en compétition avec celui du Nicaragua. Sur la base de recherches en cours depuis 1886, le Nicaragua aurait dû être le terrain pour un futur canal par Washington, mais Bunau-Varilla et Cromwell s’attachent à convaincre le Congrès américain que le projet panaméen est plus avantageux. Toutefois, la Colombie refuse de concéder aux États-Unis une souveraineté quasi totale sur le futur canal et la région environnante. L’ambassadeur américain à Bogotá avertit alors que si le traité n’était pas ratifié, « les relations amicales entre les deux pays s’en verraient si gravement compromises que le Congrès des États-Unis pourrait prendre des mesures que regretterait tout ami de la Colombie ». Le 3 novembre les séparatistes panaméens se déclarent indépendants de la Colombie, avec le soutien des troupes américaines. Les navires de guerre américains ancrés à l’abord des côtes interdisent toute intervention de l’armée colombienne... Le 18 novembre 1903, à New York, est signé le traité Hay-Bunau-Varilla, faisant du Panamá un protectorat. Les États-Unis reçoivent une frange de 10 milles de large des deux côtés du canal, pour sa construction et son exploitation à perpétuité. La souveraineté dans la zone du canal leur revient, le Panamá étant « exclu de l’exercice de tels droits souverains, pouvoir ou autorité ». On leur concède aussi un droit d’ingérence permanent dans les affaires intérieures panaméennes, et la possibilité d’intervenir militairement en cas d’atteinte à l’ordre public. Le Corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis sous la direction de l'ingénieur en chef, le colonel George Washington Goethals, élabore alors un nouveau projet impliquant la construction de trois ensembles d’écluses et la création d’un lac artificiel, le lac Gatún. Ce projet se fonde sur une étude réalisée en 1879 par l’ingénieur français Adolphe Godin de Lépinay, mais qui avait été rejeté par le congrès dirigé par Ferdinand de Lesseps. La construction en tant que telle du canal coûta la vie à plus de 5.600 travailleurs durant la période 1881-1889, une source américaine en 1912 estima qu'il y a eu en réalité plus de 22.000 décès. Après plus de dix années supplémentaires de travaux, le canal est enfin achevé et inauguré le 15 août 1914 à bord du navire Ancón, en présence du président panaméen Belisario Porras Barahona, accompagné d'officiers américains. Dans les années 1950, alors que le canal rapporte 50 millions de dollars aux États-Unis, ces derniers n’en reversent que deux millions au Panama. En 1963, face aux revendications territoriales des Panaméens, les États-Unis acceptent que le drapeau panaméen soit placé au côté du leur sur les bâtiments civils de la zone du canal. Le général Omar Torrijos, au pouvoir depuis 1968, se lance dans un combat contre les États-Unis pour obtenir la souveraineté du Panama. En 1973, devant l'absence de progrès dans les négociations avec Washington, il tente de faire intervenir l'ONU. Mis en minorité, Washington appose son véto à la résolution adoptée. Finalement, en 1977, Torrijos réussit à renégocier l’accord sur la zone du canal (traités Torrijos-Carter) et celle-ci elle est rétrocédée au Panama vingt ans plus tard, en 1999. Voici pour la petite histoire du canal.

|