| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Istanbul

- De Taksim à Saint-Sauveur in Chora - Mars 2025 |

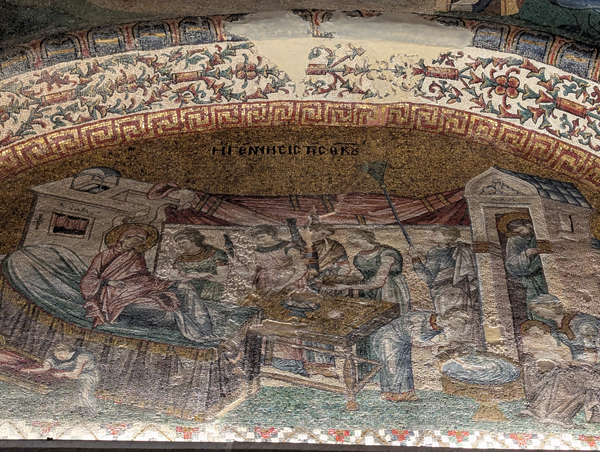

Etape 12 - Saint-Sauveur in Chora - Des fresques byzantines parmi les plus belles du monde Samedi 22 mars 2025. La mosaïque de la Déisis, placée stratégiquement au-dessus de la porte menant au naos, montre un Christ psychopompe d'une expressivité troublante.

Son visage, composé de tesselles de marbre blanc veiné de gris pour les ombres, utilise des cubes de seulement 2-3 mm pour les détails des yeux et des sourcils, permettant un rendu quasi pictural.

La main droite bénissante présente une anatomie si précise qu'on distingue jusqu'aux minuscules rides des phalanges, obtenues par l'insertion de tesselles noires oblongues entre les lignes dorées.

Le sol du narthex mérite une attention particulière. Son pavement en opus sectile combine sept variétés de marbres anatoliens selon un motif de cercles sécants qui reproduit symboliquement la structure de l'univers byzantin.

Les analyses pétrographiques ont identifié des fragments de marbre rouge antique de Téos, de porphyre vert de Laconie et même de brèche violette d'Égypte, matériaux probablement récupérés d'édifices constantiniens.

Les joints, remplis d'un mortier teinté de bleu égyptien, créaient à l'origine un effet de "ciel étoilé" aujourd'hui à peine perceptible.

Dans l'angle sud-ouest, une composition moins connue représente le songe de Jacob. La mosaïque utilise une technique exceptionnelle : les anges montant et descendant l'échelle céleste sont figurés par des tesselles d'argent recouvertes d'une mince couche de verre bleuté, produisant un effet miroitant qui devait évoquer le mouvement lorsqu'éclairé par les lampes à huile.

Le fond rocheux, réalisé en tesselles de verre marbré, imite avec une fidélité surprenante les formations géologiques réelles des environs de Jérusalem.

La frise chronologique des patriarches, courant sous la voûte, présente une innovation iconographique : chaque figure est accompagnée d'une inscription en onciale donnant non seulement son nom mais aussi sa durée de vie selon la Septante, avec des chiffres représentés selon un système cryptographique propre à l'école paléologue.

Les bordures décoratives qui encadrent l'ensemble des mosaïques méritent une étude à part : leurs motifs géométriques complexes, combinant svastikas, meanders et pentacles, suivent des progressions mathématiques basées sur la suite de Fibonacci, démontrant une connaissance approfondie des mathématiques arabes chez les artisans byzantins.

Le parecclésion, conçu comme martyrium et espace funéraire, déploie un programme eschatologique d'une cohérence rare.

La fresque de l'Anastasis (Résurrection) domine l'abside orientale : le Christ, vêtu d'un himation d'un blanc éclatant obtenu par un mélange de chaux et de poudre de marbre, foule les portes de l'Hadès représentées sous forme de panneaux épars, leurs gonds tordus avec un réalisme presque métallurgique.

Les figures d'Adam et Ève émergent de leurs sarcophages avec des gestes d'une fluidité inhabituelle dans l'art byzantin, leurs mains modelées par des glacis successifs de terre verte sur ocre rouge.

La coupole de la chapelle abrite une composition du Jugement dernier où les élus et les damnés sont séparés par un fleuve de feu figuré par des strates de cinabre et de réalgar aux pigments volontairement mal mélangés pour créer un effet de mouvement.

Les corps des ressuscités présentent une anatomie précise - côtes saillantes, muscles atrophiés - suggérant l'influence discrète de modèles médicaux paléologues.

Les murs latéraux développent des scènes de l'Ancien Testament en relation typologique avec le salut chrétien.

Le sacrifice d'Isaac est rendu avec une tension dramatique accentuée par la perspective tronquée du couteau, disproportionné pour attirer le regard vers le point critique de l'action. Les rochers du Morija sont peints en camaïeu de gris avec des inclusions de mica broyé pour évoquer le scintillement granitique.

La coupole centrale du naos, plus sobre, présente un Christ Pantocrator dont la main bénissante révèle une particularité anatomique : le pouce et l'annulaire se rejoignent exactement selon le canon byzantin des proportions (rapport 3:5 par rapport à l'index). Son nimbe crucifère utilise une feuille d'or gravée de motifs cruciformes microscopiques, visibles seulement sous un éclairage rasant.

L'abside principale conserve des fragments de la Déesis originelle : la Vierge, à gauche, incline la tête selon un angle de 17° exactement calculé pour croiser le regard des fidèles debout dans la nef.

Son maphorion bleu profond est obtenu par un mélange de lapis-lazuli afghan et de smaltino vénitien, matériaux dont l'importation concurrente à l'époque témoigne des réseaux commerciaux complexes de Byzance.

Les pendentifs montrent les quatre évangélistes assis dans des scriptoria architecturés. Leur posture - jambe droite croisée sous la gauche - suit exactement le protocole de scribe décrit dans les manuscrits de l'époque.

Les pupitres sont ornés de motifs en trompe-l'œil imitant des incrustations d'ivoire, réalisés au pinceau fin avec des filets de blanc de plomb sur fond ocre.

La mosaïque de la Vierge dans le naos de Saint-Sauveur-in-Chora se distingue par une facture d'une finesse presque miniaturiste, bien que son échelle monumentale impose une lecture à plusieurs niveaux.

La Théotokos y est représentée en orante, les mains levées dans un geste de supplication dont les paumes présentent une particularité anatomique rare : les lignes de la main (chiromancie byzantine) sont incisées dans le verre des tesselles à l'aide d'une pointe de diamant, suivant les canons des traités d'astrologie paléologues.

|