| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Istanbul

- De Taksim à Saint-Sauveur in Chora - Mars 2025 |

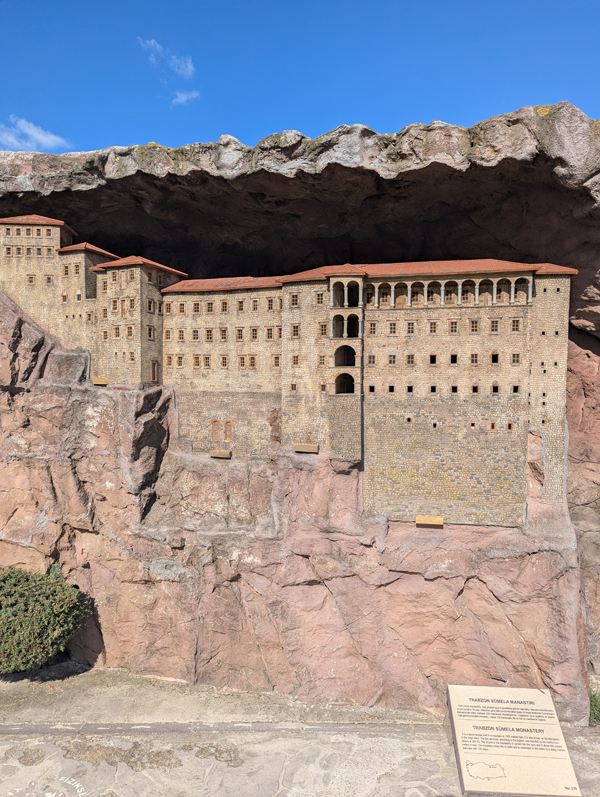

Etape 3 - Istanbul - Miniatürk, les merveilles de la Turquie en miniatures Vendredi 21 mars 2025. Après plus d'une heure de marche, nous voici enfin à l'entrée de Miniatürk, un parc qui rassemble sur quelques centaines de mètres carrés quelques uns des plus beaux monuments du pays.

Miniatürk se présente comme une tentative de condenser l’espace et le temps de la Turquie en un seul parc, où maquettes et réalité se confrontent à échelle réduite.

Les reproductions de monuments, fidèles dans les proportions mais étrangement lisses sous la lumière du soleil, créent une sensation de décalage : l’histoire y est à la fois accessible et mise à distance.

Le parc, situé en bordure de la Corne d’Or, joue sur l’illusion d’un voyage accéléré à travers les siècles.

Les visiteurs passent en quelques pas d’une réplique du temple d’Artémis à une version miniature de la mosquée Selimiye, comme si les frontières géographiques et chronologiques avaient été volontairement brouillées.

Certaines maquettes, comme celle de Sainte-Sophie, conservent une forme de gravité malgré leur taille réduite, tandis que d’autres, plus obscures, intriguent par leur présence dans ce musée en plein air.

L’agencement du parc suit une logique à la fois thématique et géographique, mêlant vestiges antiques, chefs-d’œuvre seldjoukides et constructions ottomanes.

Les allées, trop larges pour les miniatures qu’elles encadrent, accentuent l’impression de déambuler dans un livre d’histoire en trois dimensions.

Des panneaux explicatifs, concis mais précis, évitent le piège du didactisme lourd, laissant plutôt les détails architecturaux parler d’eux-mêmes.

Contrairement à d’autres parcs du genre, Miniatürk n’essaie pas de recréer une ambiance nostalgique.

Le bruit des autoroutes voisines, la vue des immeubles modernes en arrière-plan et la présence d’enfants courant entre les maquettes rappellent constamment que ce lieu est un produit de son époque, une interprétation contemporaine du passé plutôt qu’une reconstitution figée.

L’absence de certains sites controversés ou moins glorieux souligne les choix politiques et culturels derrière cette sélection.

Ce qui pourrait passer pour une simple attraction touristique devient alors un reflet des récits officiels, où l’on comprend autant à travers ce qui est montré qu’à travers ce qui est omis.

En fin de parcours, la maquette d’un aéroport moderne ou d’un pont récent rappelle que le projet ne se limite pas aux antiquités, mais tente aussi de capturer une Turquie en mouvement, même si cette ambition se heurte aux limites inhérentes à toute tentative de figer le présent en miniature.

Les monuments, réduits à l’échelle 1/25, gardent une étrange présence - comme si leur essence persistait malgré la transposition.

Sainte-Sophie miniature impose encore son dôme, tandis que les colonnes du temple d’Artémis, pourtant hautes comme un homme, conservent leur autorité ruinée.

L’espace, organisé avec une rigueur quasi militaire, devient paradoxalement lieu de flânerie anarchique.

Les visiteurs errent entre la mosquée de Süleyman le Magnifique et le mausolée d’Atatürk comme des géants dans une cité abandonnée, créant par leur passage une tension permanente entre l’immobilité des maquettes et la vivacité des regards.

Les détails trahissent l’obsession des artisans : les fenêtres de la Tour de Léandre comptent leurs vitres, les pierres du pont de Mostar reproduisent leur usure.

Pourtant, cette perfection technique accentue l’étrangeté du lieu - une hyperréalité qui frôle l’inquiétante étrangeté quand la brume estivale estompe les contours, brouillant les échelles.

|