| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Istanbul

- De Taksim à Saint-Sauveur in Chora - Mars 2025 |

Etape 11 - Saint-Sauveur in Chora - Des fresques et des mosaïques de toute beauté Samedi 22 mars 2025. L'église Saint-Sauveur-in-Chora déploie une structure complexe où se superposent plusieurs périodes de construction.

L'édifice principal, de dimensions relativement modestes (25 mètres sur 15), repose sur des fondations en gros blocs de calcaire procopiens probablement récupérés d'édifices plus anciens.

La nef centrale, couverte d'une coupole sur pendentifs d'un diamètre inhabituellement réduit (7,3 mètres), s'élève sur deux niveaux distincts : un volume inférieur aux murs épais (1,2 mètre) percés de niches profondes, et un étage supérieur éclairé par des fenêtres jumelées dont l'encadrement en marbre théodosien contraste avec la maçonnerie de brique environnante.

Son noyau central, de plan carré, est surmonté d'une coupole haute et étroite reposant sur un tambour percé de seize fenêtres étroites - une proportion qui accentue l'impression de verticalité.

Quatre arcs diaphragmes en brique, légèrement brisés, transfèrent les poussées vers des piliers massifs intégrés dans les murs épais, solution typique de l'architecture byzantine tardive.

L'adjonction du parecclésion au XIVe siècle a introduit une rupture délibérée dans la symétrie originelle.

Cet espace funéraire, long de 18 mètres pour une largeur variable (de 3,2 à 4,8 mètres), épouse une courbe légèrement convexe vers l'extérieur, suivant probablement le tracé d'un ancien chemin disparu.

Sa voûte en berceau brisé, renforcée par cinq arcs doubleaux en pierre de taille, présente une particularité constructive : les claveaux sont disposés en éventail selon une technique normalement réservée aux coupoles, créant ainsi un effet de perspective accélérée vers l'abside orientale.

Les fresques qui la recouvrent ont nécessité un enduit spécial de 3 cm d'épaisseur, composé de sable de Marmara et de chaux hydraulique importée de Nicée.

Le narthex externe, reconstruit par Métochite, déploie une succession de trois espaces voûtés communiquant par des arcades surbaissées.

Son pavement en opus sectile combine des marbres précieux - porphyre vert de Laconie, pavonazzetto de Phrygie - selon des motifs géométriques qui reproduisent en deux dimensions le schéma des voûtes supérieures.

Les colonnes de séparation, en marbre blanc de Proconnèse, montrent des fûts légèrement coniques (différence de 8 cm entre base et chapiteau) qui créent une illusion d'élancement renforcée par l'étroitesse des entrecolonnements (1,5 mètre seulement).

L'abside principale, profonde de 4,6 mètres, conserve les traces d'un synthronon à sept gradins dont seul le niveau inférieur subsiste, transformé en base pour le mihrab ottoman.

Son hémicycle est percé de cinq fenêtres à double ébrasement dont l'orientation précise (107° sud-est) permet un éclairage optimal lors des offices matinaux d'hiver.

Les analyses archéologiques ont révélé dans cette zone les vestiges d'un système de chauffage par hypocauste, dispositif rare dans les églises byzantines, probablement installé pour les cérémonies hivernales.

Les annexes nord et sud présentent des différences structurelles significatives. L'aile nord, ajoutée au XIIe siècle, utilise un système de contreforts extérieurs dissimulés sous un revêtement de plaques de marbre, tandis que l'aile sud, contemporaine du parecclésion, s'appuie sur des murs-boutants intérieurs formant alcôves.

Cette disparité constructive suggère des campagnes de travaux distinctes répondant à des besoins liturgiques changeants.

Parlons maintenant des fresques et des mosaïques de l'église. A commencer par celles du narthex.

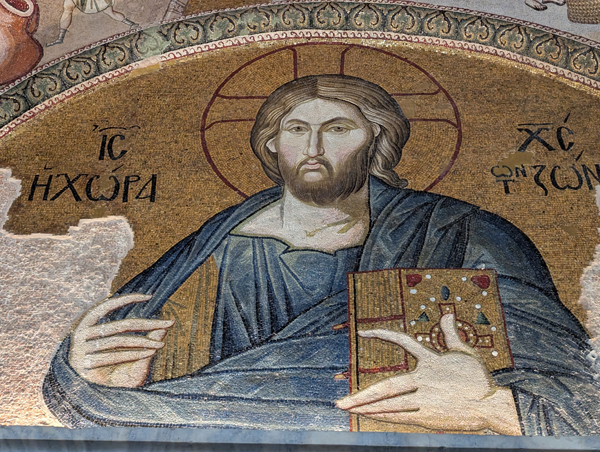

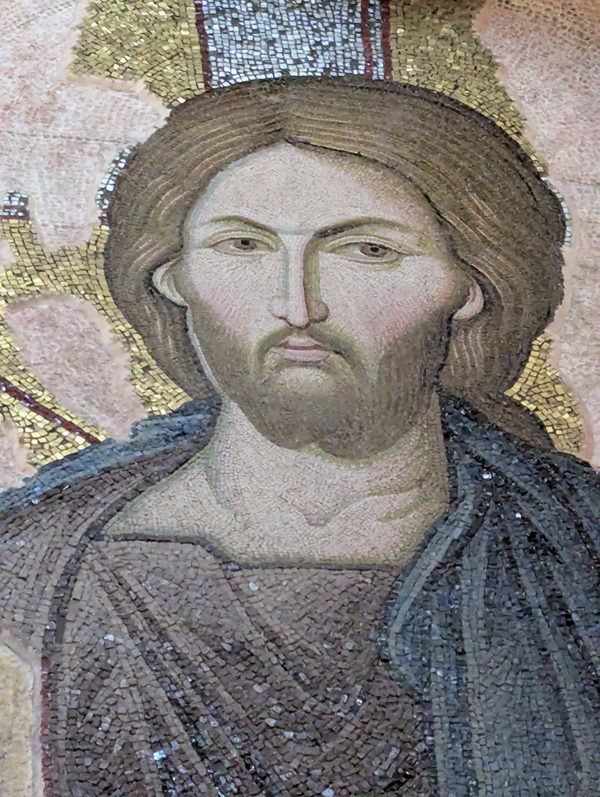

Dans le narthex extérieur, la voûte centrale déploie une cosmologie byzantine complexe : le Christ Pantocrator trônant dans la calotte est entouré de vingt-quatre médaillons prophétiques disposés selon un ordre astronomique précis, correspondant aux vingt-quatre heures du jour liturgique.

Les fonds or des mosaïques utilisent deux types de tesselles - un verre soufflé à la feuille d'or épaisse pour les surfaces planes, et un verre coulé à la feuille d'or mince pour les contours - créant ainsi des variations subtiles de luminosité selon l'angle d'observation.

Les parois latérales développent un cycle marial approfondi, depuis la Vie de la Vierge jusqu'à sa Dormition.

La scène de l'Annonciation présente une particularité technique remarquable : l'archange Gabriel est constitué de tesselles aux formats inhabituellement variés (de 5 à 15 mm), disposées en strates obliques qui suivent le mouvement des plis de son himation, tandis que la Vierge est réalisée en tesselles régulières posées en damier, créant un contraste visuel entre mouvement et stabilité.

Les fonds architecturaux de ces compositions révèlent une connaissance approfondie de la perspective antique, avec des rendus de colonnades en raccourci qui défient les conventions byzantines habituelles.

|