| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

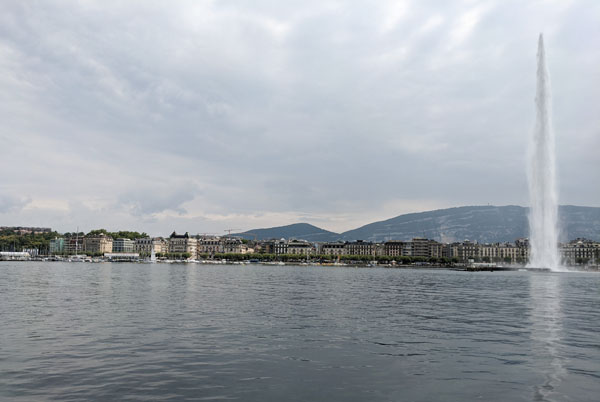

Genève

- Un petit détour par le lac Léman - Août 2022 |

Etape 2 - Aux bains publics des Pâquis - Sur les rives du Léman Vendredi 19 août 2022. Après avoir longé le quai, le petit port de plaisance et l'embarcadère, nous voici enfin aux Bains des Pâquis. Et les "Bains des Pâquis", à Genève, c'est aujourd'hui "the place to be", l'endroit branché où il faut être dès les premiers rayons printaniers jusqu'à l'été indien. C'est ici que se presse la jeunesse dorée genevoise. Depuis la jetée, on peut ainsi admirer l'incontournable jet d'eau, devenu au fil du temps l'un des emblèmes de la capitale helvète. Véritable emblème de la ville, il s’agit de l'un de ses principaux attraits touristiques depuis 1891. Il peut atteindre une hauteur de 140 mètres ! Mais quelle est l'histoire de ce jet d'eau justement ? Au XIXe siècle, Genève se développe de manière importante : de 64 000 habitants en 1850, elle passe à plus de 100 000 en 1890. Le besoin d'eau est impératif, tant pour l'industrie en développement que pour les habitants. La ville décide donc la construction d'une usine hydraulique à la Coulouvrenière qui est mise en service le 17 mai 1886.

Elle a pour mission de distribuer la force motrice du Rhône aux artisans genevois.

Le soir, quand ces artisans arrêtent leurs machines, il se produit des surpressions.

Les machinistes de la Coulouvrenière doivent se précipiter pour arrêter les pompes, car ils ne peuvent prévoir à quel moment exact la surpression se produit. C'est alors qu'on a l'idée de créer un débit supplémentaire, grâce à une vanne de sécurité, qui permet de contrôler la pression en laissant s'échapper vers le ciel l'eau en surpression. Le premier jet d'eau, d'une hauteur de 30 mètres, vient de naître. Il est situé à l'extrémité de l'usine de la Coulouvrenière. Cependant, dès 1889, la fonction de soupape de sécurité revient au réservoir de Bessinge, proche de Cologny. En juillet 1891, à l’occasion des 600 ans de la Confédération suisse, le Conseil administratif de Genève, conscient de l'intérêt esthétique et touristique décide de le recréer au bout de la jetée des Eaux-Vives, au cœur de la rade. Le nouveau jet d'eau, culminant alors à 90 mètres, est inauguré lors de la fête fédérale de gymnastique et mis en lumière le 2 août de la même année. Il était alors composé d'un puissant jet central et de quatre petits jets disposés en éventail qui furent par la suite supprimés. Ce nouveau jet d'eau ne fonctionnait que le dimanche. Il a été illuminé dès 1891 par des projecteurs installés sur un radeau dans la rade. Le jaune, le vert, le violet, le rouge et le blanc ont successivement habillé le jet d'eau et c'est finalement cette dernière couleur qui a été retenue, jugée alors la plus spectaculaire. L'éclairage sera arrêté en 1931, les quais étant devenus trop lumineux pour que l'effet des projecteurs sur le jet d'eau soit remarquable. En 1906 sont installés deux groupes de moto-pompes à l'usine des Forces motrices qui permettent d'alimenter en eau toute la semaine le jet d'eau. Dans les années 1930 est avancée l'idée de construire une station de pompage indépendante, le jet d'eau étant alors raccordé au réseau d'eau potable. Les plans détaillés de l'actuel jet d'eau furent établis en 1947 et acceptés en 1948. Les coûts furent partagés entre les Services industriels et le Conseil administratif de Genève.

Les travaux commencèrent en 1950 et le premier essai fut mené à bien le 28 avril 1951. L'inauguration eut lieu le 3 mai de la même année. Une station de pompage autonome, partiellement immergée et utilisant l'eau du lac Léman, lui permet de fonctionner toute l'année. Jusqu'en 2003, le jet d'eau est arrêté chaque année pour maintenance le deuxième dimanche du mois d'octobre et est remis en marche au mois de mars suivant, à l'occasion de l'ouverture du Salon international de l'automobile. Il est exceptionnellement mis en fonction lors d’évènements particuliers comme lors de la première rencontre entre le président américain Ronald Reagan et son homologue soviétique Mikhaïl Gorbatchev à l'occasion de la conférence sur le désarmement en 1985 à Genève. Le 15 novembre 2015, le jet d'eau s'est paré des couleurs du drapeau tricolore français pour commémorer les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Il est interrompu entre le 20 mars et le 11 juin 2020 afin de marquer le semi-confinement dû à la pandémie de coronavirus... Voilà pour le jet d'eau du lac Léman. Retour aux Bains du Pâquis où nous profitons de ce moment pour admirer la rade et le petit phare aménagé au bout de la jetée. Les bains des Pâquis sont un lieu très populaire où les habitants de Genève aiment à se retrouver les pieds dans l’eau. Les Bains des Pâquis existent depuis 1872. Construits d'abord en bois, puis agrandis en 1889 sur pilotis, ils furent reconstruits en dur, en 1931-1932. En 1890, les Bains deviennent publics et municipaux. Ils étaient payants de 7 heures à 18 heures les jours de semaine et gratuits les dimanches et jours de fêtes. Quelques heures gratuites étaient réservées aux femmes afin d'éviter la promiscuité. Ce qui fait la richesse de ces Bains c'est leur convivialité, le mélange de générations et de genres, leur sobriété et leur popularité. Tout un ensemble d'éléments qui font qu'on y retrouve ses amis d'un été à l'autre, qu'on y a ses habitudes et qu'on a l'impression d'être en vacances dès qu'on s'attable à la buvette. Construction simple et harmonieuse, les Bains des Pâquis, s'intègrent discrètement dans le paysage de la rade. Adossés à la jetée, les bassins permettent aux baigneurs de profiter de la vue sur la ville alors que les plages s'ouvrent sur le lac tout entier. La simplicité et la clarté architecturale en font une construction intemporelle chère au coeur des Genevois. Chaque espace des Bains est imprégné de la dimension affective et de la mémoire des Bains. Tout est fait pour que le baigneur puisse s'approprier les lieux et les investisse. La ville de Genève décide de reconstruire les bains en 1932. Les simples baraques de bois sont détruites pour laisser la place à un aménagement complet de la jetée en béton armé. Le projet choisi fut celui de l'ingénieur Louis Archinard et de l'architecte Henry Roche qui offrait une parfaite égalité de surface entre les hommes et les femmes et une superficie de 6500 m2. Le premier des 448 pieux fut planté le 20 janvier 1932. Le succès est total, les Genevois s'approprient ce site et en font leur lieu estival préféré. Alliant calme, sports, santé et loisirs, les Bains sont également imprégnés d'un côté social et socialisant qui n'a pas échappé à ses utilisateurs. Fin des années 80, un projet prévoit la reconstruction des Bains. Or qui dit reconstruction, dit démolition. Heureusement, la mobilisation des Genevois et la constitution d'une association permit de faire avorter le projet.

|