| |

| Amérique du nord |

| Amérique du sud |

| Asie |

| Afrique |

| Europe |

| Moyen-Orient |

| Océanie |

| Sans oublier la France... |

| Sites de l'Unesco |

Week-end en Bourgogne - Août 2017 |

||

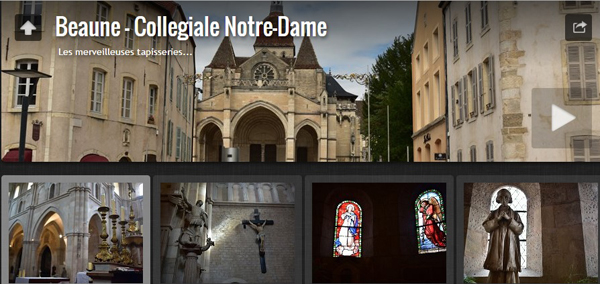

Beaune - La collégiale Notre-Dame Samedi 12 août 2017. Nous voici donc arrivés à Beaune. Le temps de garer la voiture et ma p'tite Mimi m'entraîne dans son sillage pour aller voir la collégiale Notre-Dame***. Un très bel édifice religieux qui date du XIIe siècle, mais surtout un un bel exemple d'art romain bourguignon, qui s'est vu adjoindre au cours des siècles d'un décor gothique (portail et chevet), d'un clocher et d'une chapelle du XVIe siècle. Au XIXe siècle, Violet-le-Duc n'a pas pu s'empêcher d'y ajouter une galerie couverte... Mais la véritable richesse (à mes yeux) de cette collégiale est sans nul doute son incroyable collection de tapisseries médiévales, datant du XVe siècle, exposées dans son choeur, et entièrement consacrée à la vie de la sainte Vierge. Tissées en soie et laine sur 19 panneaux, ces tapisseries monumentales (1m90 de haut sur 6m de large en tout) constituent un témoignage essentiel de l'art du XVe siècle. Etendues autour du choeur au centre duquel se dresse un aigle royal doré, ces tapisseries furent commandés à Pierre Spicre par le cardinal Jean Rollin en 1474. Il les peignit à la détrempe sur toile, d'après les récits apocryphes de la légende dorée de Jacques de Voragine, recueil de la vie des saints paru en 1260. Ce tapisseries ne furent offerte au chapitre de Beaune qu'en 1500. Elle commence par le baiser d'Anne et de Joachim (conception de Marie très prude), sa naissance, sa présentation au temple, ses prières, et le choix du fiancé, indiqué par son bâton qui fleurit. Le deuxième panneau montre son mariage, l'arrivée chez Joseph, l'annonciation, puis une scène montrant le donateur. Le troisième panneau montre la visitation, la nativité, la circoncision. Le quatrième l'adoration des mages, la purification, la fuite en Égypte, le massacre des saints innocents. Le cinquième panneau montre le message de l'ange annonçant qu'ils peuvent revenir d'Égypte, la dormition, le couronnement de Marie, puis un portrait et les armoiries du donateur. Pour bien comprendre la disposition de la tenture, il faut savoir que l'église Notre-Dame était depuis le Xe siècle une collégiale, c'est-à-dire qu'elle était confiée à des chanoines rassemblés en un chapitre collégial, se tenant ailleurs qu'au siège épiscopal d'Autun. Au XIIIe siècle, on comptait une trentaine de chanoines, demeurant dans des maisons canoniales entourant l'église, et pour lesquels furent alors construits, flanquant l'église au sud, une salle capitulaire, un cloitre, et un grand batiment. Le chapitre collégial décidait des travaux et dépenses, et était le commanditaire d'œuvres d'art, comme les peintures murales et toiles peintes commandées à Pierre Sicre. Les chanoines étaient souvent fort riches, car ils percevaient des prébendes, et pouvaient cumuler les bénéfices de plusieurs titres. La tenture était exposée trois fois durant l'année, à Noël, à Paques et à l'Assomption, ou lors de la visite de personnages éminents. Les tentures, soigneusement entretenues par les marguillers sur injonction des chanoines, furent lavées en 1612, nettoyées en 1746, réparées en 1765. En 1847, Albert Humbert, architecte à Dijon, amateur d'art et d'archéologie et collectionneur retrouve la tenture dans les combles de la Collégiale. Il manque la 3e pièce, qu'il retrouve devant l'ancien hôtel Joursenvaux, où elle avait longtemps servie de tapis de pieds après avoir été coupée en deux et recousue. La tenture fut présentée à l'Exposition Universelle de 1889 au Trocadéro à Paris. Elle est classée Monument Historique depuis le 10 octobre 1891. Une restauration a eu lieu d'avril 1936 à juin 1937 dans les Ateliers du Mobilier National : "réparation des clairs en soie et des laines têtes de nègre généralement détruites par le mordant. Repiquage général. Pas de parties tissées".

Les bleus sont teints à la cuve d'indigo dont le colorant provient de la guède ou pastel, la feuille d'Isatis tinctoria, principale source d'indigo en Europe avant le XVIIe. Le rouge, garance ou racine de Rubia tinctoria et cochenille (rouge écarlate) apportée d'Amérique. Le jaune provient de la gaude, feuille de Reseda luteola, riche en lutéoline. Les bruns sont issus de la gaude mélée à la garance. Les verts, de la gaude mélée à l'indigo. Toutes ces nuances sont fixées par mordançage à l'aluminium, mais pour certains bruns et rouges, lutéoline et de garance sont fixés sur la laine avec un mordançage au sulfate de fer ("couperose"), résistant mal à la lumière. Cette technique est utilisée dans les ateliers de Tournai au XVe. Les couleurs obtenues par mélange donnent le lie-de-vin ; le vert pistache, le vert tilleul ; et le vieux rose. Les dégradés sont obtenus par hachures. Côte de Nuits - Sur la route des vignes Beaune - Dans la cour des hospices

|

||